cat_ID;

?>

2019年芝加哥大学北京中心文芳个展访谈

2019 年 05 月 02 日

2019年4月8日,芝加哥大学北京中心主任Judith Farquhar教授来到文芳位于北京昌平的工作室,与文芳进行了面对面交流。这次访谈不仅是为即将于4月21日(周日)下午在芝大北京中心开幕的“文芳”艺术展做准备,更是人类学家Judith Farquhar和艺术家文芳对艺术创作、人生历程的扼要回顾。以下将访谈文字全文附上,希望你能从一问一答的文字间读出力量。更希望你能来参加展览开幕式,见见文芳,听听她的故事,也来聊聊你的故事。

About the early work and its ambitions关于早期作品和你的抱负

Judith Farquhar:Let me first ask about your earlier work, which I first saw in the Paris Beijing Photo Gallery in 798 around 2005. At that time it seems that most of your work was part of the FOUNDATIONS series, involving walls and bricks and down-to-earth urban imagery, ordinary city people. I found the work very beautiful and ambitious. What were you hoping your work would do or say at that time?冯珠娣:我想先讨论您早期的作品,尤其我在798的巴黎北京影像画廊第一次见到的您作品的2005年前后。好像那时您大部分作品都是影壁系列的,用了墙、砖,以及非常朴实的市民和城市影像。我当时觉得那些作品不仅美丽而且显示出很大的抱负。您当时对这些作品有怎样的期待,或者说您想让它们表达什么,起到怎样的作用?

文芳:我想这十几年来,做艺术的过程就是我成长的过程。您看到我作品的时候我还不到三十岁。刚刚从法国回到北京。那时候我刚刚在离家万里的地方生活了三年,回来看到什么都有一种新鲜感,一种重新思考的必要。心中有很多疑问、有很多理想,想改变现状的不完美,想为更多的人寻找希望,是的,那个时候看上去是有很大的抱负的。

那个时候当代艺术在中国还是新鲜事物。并且大家都觉得那是最能赚钱的行业。我在798的前几个个展也都很成功。但我有一种深深的困惑:难道我放弃了那么多,走了那么远,回来以后就为了成为一个名利双收的艺术家吗?就为了被美术馆和上流社会接受吗?不,肯定不是的。因为我在十岁以前就一直是一个被歧视者,而那时候我终于通过艺术获得了经济上的保障和精神上的认可,那么其他的被命运踩在脚底下的人们,他们是不是也可以通过艺术——这把神奇的钥匙而获得某种自由呢?这就是我当时的梦想。所以才有了后来的《为了还活着的》、“艺术扶贫”、“小候鸟艺术计划”等作品。

我不是一个精英主义者,我经常被那些最普通的人的梦想所打动,我和他们在一起特别舒服也特别放松,也确实通过艺术为他们实现了一些梦想。比如为孤儿们筹得学费、使农村妇女们挣到钱,并且来北京免费旅游,让北京城乡结合部民工子弟小学的孩子们通过学习艺术,举办展览而为自己挣得学费和同学的手术费。是的,那是我当年的理想。就是看着新芽从石头缝里冒出来,而不是建立一个繁花似锦的花园。

About being a “rebel” in art关于做艺术的“愤青”

Judith Farquhar:In your FOUNDATIONS book you wrote about being a “rebel”. The implication is that your work is motivated by criticism of the status quo. What aspects of the world does an art-making rebel try to change? Are you still a rebel?冯珠娣:在您的“影壁”画册,您写到“愤青”,意指您的作品也有对当时社会现状的批评。一个做艺术的“愤青”可以改变世界的哪些方面?您现在还是一个愤青吗?

文芳:我想我现在应该算不上一个愤青了。一个人愤怒应该是觉得不甘心、不公平、不理解,想改变。所以我用了十多年的时间去了解、去学习、去实践,去改变别人和我自己。从“艺术扶贫”,到“小候鸟艺术计划”,再到花了五年时间学习佛法,最后又和宗教保持开距离,虽然看上去有了一点成绩,可是我自己心里其实非常清楚,我并不可能真的改变他人,甚至也并不能完全改变自己。所以我现在接受了,接受这个世界和我自己的不完美,接受了这个世界的无奈并试图对它温柔以待。

Does the camera stand at a distance from the world?你的镜头与世界保持着距离吗?

Judith Farquhar:Your work is not like most photography, it seems to me. Instead of standing at a distance and observing the world with your camera’s mechanical eye, you and your friends seem to always be present in the scene. Do you feel that the camera separates you from the world, or connects you with it?冯珠娣:我看来,您的作品和大多数摄影作品都不大一样。您不是站在远处用摄像头的机器眼睛来观察世界,而是您和您的朋友们也往往出现在场景中。您觉得照相机是将您与世界分开,还是与世界联系起来?

文芳:您指的是我和朋友们还有孩子们做的大地艺术的照片吧?那里面会有我和孩子们出镜。对于我来说,艺术一直不是目的,而是手段。使我去了解这个世界的手段,在对立的事物之间建立联系的手段。

On being a woman artist关于女性艺术家

Judith Farquhar:It seems to have been important to you that you are a woman artist. Why? Is there anything specific to women’s art that you try to cultivate?冯珠娣:身为一名女性艺术家似乎对您很重要。可以谈谈为什么吗?有没有某种女性艺术的特质,是您要尽力维护的?

文芳:我想我可能没有太关注过自己作为女性的这个身份,也没有想要维护过什么特质。看上去我确实做过一些和女性有关的作品,但我也做和男性有关的作品,比如《共和国民工俑》。

现在我真正有兴趣的是每一个个体,因为每个人对于我来说都是不同的,我不想把他们类型化。甚至我觉得即使那些看上去极其相似的命运背后,也是各有各的来源,可以有着天壤之别。但我想在我的早期作品中,我曾经犯过类型化的毛病。因为那个时候我似乎还在追求某种崇高、有着某种野心。它使得我习惯俯视和归类。当你俯视的时候,只能看到别人的头。直到有一天我自己落入尘土里,坐在尘土里,我才明白,每个人的眼泪是怎么流下来的,他们各不相同。至于作为一个女性的创作者,我觉得只要我不用因为这个身份而带来一些麻烦,或者由于这个身份获得什么优待,就很好了。

On “The Second Sex” and your Ningxia collaborators关于《第二性》和宁夏的乡村妇女合作伙伴

Judith Farquhar:Tell us about the process of developing the “Second Sex” project. I wish I could have been there to hear the Ningxia village women talk about this famous book. What did you learn from their way of reading those pages?冯珠娣:给我们谈谈您做“第二性”这个项目的经历吧。非常希望我自己也能在现场听到那些宁夏乡村的妇女们讨论这本名著。通过她们读这本书的方式,您当时听到、学到、了解到些什么?

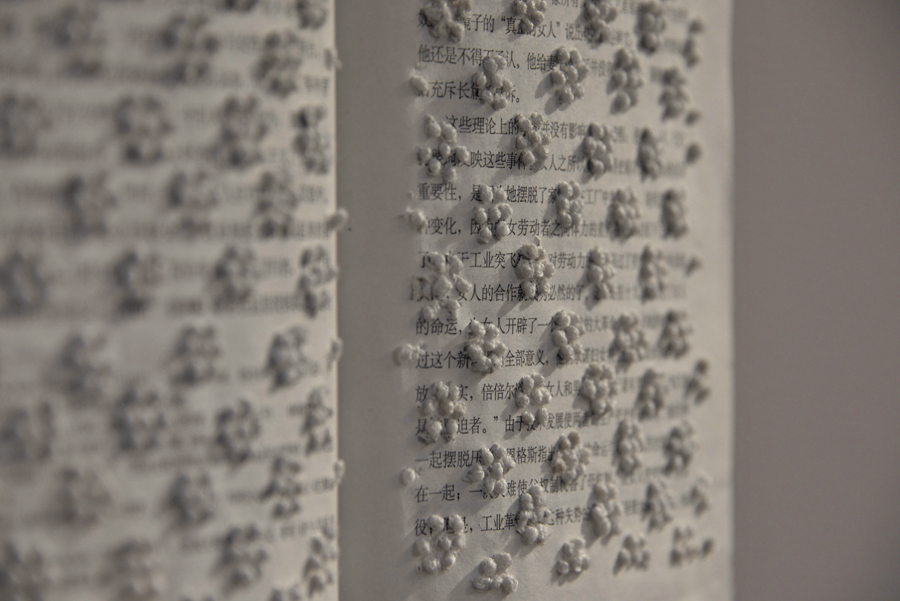

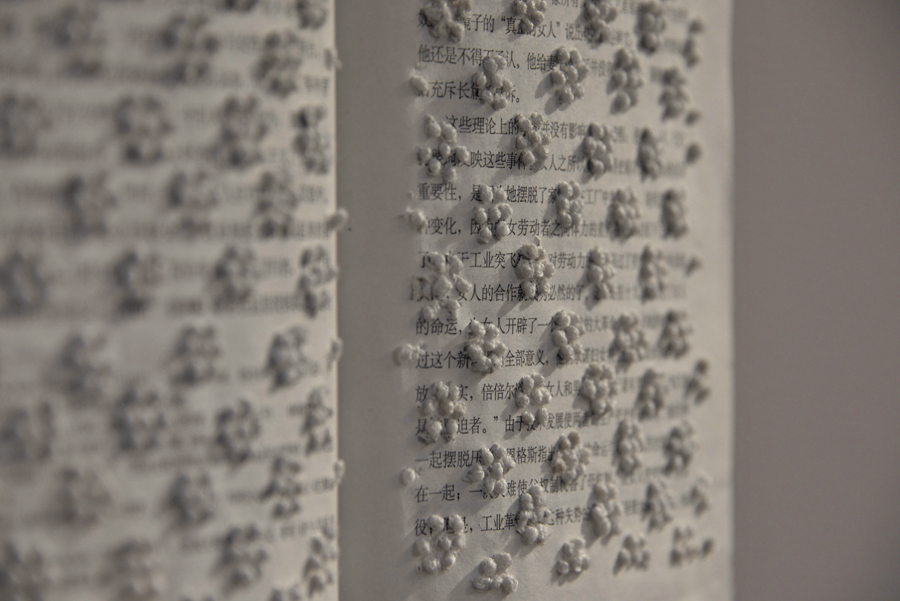

文芳:在做《第二性》这个作品的时候,这些最高只有小学文化水平的妇女们一边用纳鞋底的方法将法国女性主义圣经《第二性》纳穿,一边听我和她们谈这本书的一些观点,并和我一起讨论。比如《第二性》的作者波伏娃说:“压在婚姻之上的诅咒是,两个人往往在他们的软弱中,而不是在他们的力量之中结合,每个人都要求对方,而不是在给予中获得快乐。”这些讨论者们每个人都至少有两个孩子,她们中的一个说:“那不结婚就真的能不软弱吗?”在讨论到同性恋问题的时候,其中一个五十多岁的大姐还开起了幽默的玩笑,那使我非常惊讶,原来在那片黄土高原上,女人们要比我们想象的开放和宽容得多。

How did “void scrolls” become an art performance?《白卷》是怎样的一个行为艺术作品?

Judith Farquhar:Your “void scrolls” project feels like a retreat, a way of renouncing the world to adopt a very personal Buddhist practice. Why did you make an art performance from this spiritual exercise?冯珠娣:您的作品“白卷”给我的感觉非常不同,仿佛是一种撤退,或者说以非常个人的佛教实践而放弃了这个世界。您怎么想到做这样一个富于宗教/精神意涵的行为艺术?

文芳:将自己的痕迹全部去掉,看上去似乎确实像是一种撤退,但就我的切身体会来讲,这种撤退是比前进更艰难的一种实践。佛法的学习是讲究次第的。我抄写了超过1000小时的是《华严经》的“净行品”。是大乘佛法的一部重要的佛经。讲的是一个发了菩萨愿的修行者该如何思考和行动。重要性就像一个艺术家要打好扎实的基本功。但是再往下这种规范也是要舍弃的,因为对佛法的执着也是一种执着。如同艺术家不能死抱着“术”不放,否则就是个匠人。

在做完“艺术扶贫”项目之后,我跟着老师学习了五年佛法,那五年中,我投入到佛法中的热情和精力是远大于对艺术的投入的。五年很短暂,但是却使我获益终生。“白卷”就是在这段时间内完成的。我将向外部世界寻求答案的努力转为向内,将试图改变世界的企图改为了改变自己。这很艰难,十倍百倍于前的艰难。以至于我至今还是没有入门,这是事实。

Why do you talk about “slipping around”?你们的大地艺术小组为什么叫“出溜儿”?

Judith Farquhar:And your recent engagement in land art looks like a return from solitary devotions to a new embrace of the mundane world, but this time far outside the city. You refer to the process of doing land art along with friends and children as 出溜儿, slipping and sliding. Why?冯珠娣:而最近您所从事的大地艺术似乎又从非常单独/个人的虔信中回来了,重新拥抱平凡的世界,不过这次远离了城市。您将与朋友和孩子们一起做大地艺术的过程称为“出溜儿”,能谈谈为什么这么说吗?

文芳:去年,在我从佛法的学习和投入中撤回之后,我和发小儿们成立了“出溜儿大地艺术小组”。“出溜儿”在北京话中有向下滑的意思,也有出去遛达的意思。我想当时叫这个名字也是一种自嘲吧,因为自己学习佛法的半途而废。但其实我的收获还是巨大的。至少,我明白了,在前路上,并没有一个可得的崇高性等着我们,我们唯一能做的,就是专注于眼前的点滴。在那段失意的日子里,大地艺术给了我莫大的安慰和疗愈。每次出行,不做过多的计划和控制,像个孩子一样看自然,看山河大地,遇到动心的东西,做个小作品,留张照片,就离开了。

About photography and land art

Judith Farquhar:Your photographs of the land art projects are very beautiful. Is the photo-documentation an integral part of the land art? How do the photographic records relate to “the art object,” the land art installation itself?冯珠娣:您关于大地艺术项目拍摄的照片都很美。这些影像记录也是大地艺术的一部分吗?您如何处理这些影像记录与您的艺术对象,也即您的大地艺术装置的关系?

文芳:是的,这些照片也是大地艺术的一部分。在历史上,做大地艺术的艺术家也通常用这样的方式来记录自己的作品。

Judith Farquhar:How do you want this exhibition at the Beijing Center to have an impact on visitors? Who is your ideal viewer, how should they respond to your work?冯珠娣:您希望这次在芝加哥大学北京中心的展览能够对观展的受众产生怎样的影响?谁是您理想的受众?您期待她/他们对您的作品有怎样的回应?

Who is your ideal viewer for this exhibit?谁是您心目中这场展览理想的观众?

文芳:我想我现在对他人没有什么特别的期待,但是如果有朋友对某些内容有感触,希望和我交流,我也会真诚相待。对,我希望我们能建立一个可以对话的方式。比如一篇公众号文章。大家在现场看完展览后通过扫一个二维码,就可以自由留言,我也可以回答问题。这样就很好。谢谢芝加哥大学!